精神科看護師が語る摂食障害の体験談

更新頻度が落ちている…泣すみません。

読んでくれている人がいると信じて、更新頑張っていきます💦

今回もご覧いただきありがとうございます。kukiです。

「摂食障害とは?」と疑問に感じている方や悩んでいる方、周りで「摂食障害かも?」と思う人がいる方などへ向けた記事です。

精神科看護師であり摂食障害当事者となった私自身の体験を交え、摂食障害のサインや気づきのヒントをお伝えします。

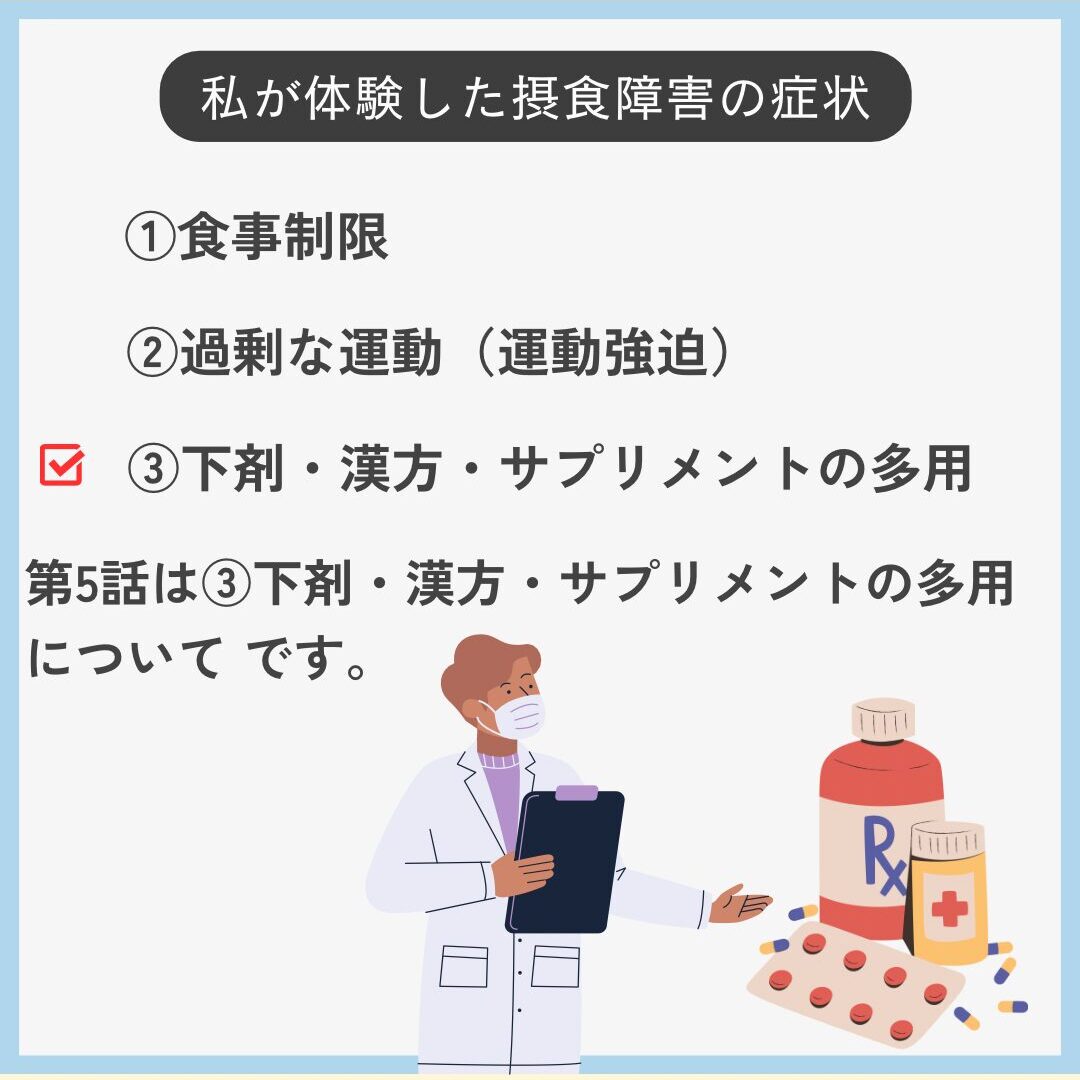

摂食障害の傾向が表れていたと思う私の体験は、

①食事制限 ②過剰な運動 ③下剤・漢方・サプリの多用です。

第4話の続きで、

第5話は、③下剤・漢方・サプリの多用ついて綴っていきます。

「排出行動」は過食症だけに起こるイメージだった

こんな発言をしたら「精神科看護師、保健室の先生と言いながら全然わかってないじゃん!」と言われてしまいそうで耳が痛いのですが汗、その通りです。

下剤や利尿剤乱用といった排出行動や嘔吐は“過食症の症状”と思い込んでいました。自分が神経性やせ症(拒食症)となって初めて“拒食しているのに、排出行動をとることがある“と知りました。

.

実際摂食障害情報ポータルサイトで、

と記載されていることから、排出行動が過食症に限った話ではないことが分かります。

下剤・漢方薬・サプリメント多用のきっかけ

一般的に下剤・漢方薬・サプリメントなどを服用するようになるきっかけは、体重を減少させるための手段であったり、過食に伴う場合は、食べてしまったこと自体やそれによる罪悪感・自己嫌悪に対する代償としての行動で、「短期間で痩せたい」「食べてしまったけど太りたくない」という焦り、周囲の情報に影響されて始まることが多いようです。

私の場合は拒食症のため、食べてしまった“もの“を帳消しにしたいといった意味で下剤・漢方薬・サプリメントを服用していたというよりも、少量でも食べてしまう“こと“への罪悪感・自己嫌悪を軽くするために、脂肪燃焼系の漢方(防風通聖散)とサプリメント(カロリミット)を、身体に入った食べ物の質量分体外に排出されないと不安であったため、下剤(酸化マグネシウム)や利尿系の漢方(防已黄耆湯)を服用していました。

最初はカロリミットだけから始めたものの、さらなる効果を期待して服用種類を増やしていき、漢方や下剤にも手を伸ばしました。自分の目的を達成するような効果があらわれていたのかというよりも服用していると安心感があり、そこに依存していたように思います。

やめるのが難しくなり、服用する量・種類が増えた影響か、腹痛・嘔気といった消化器症状から、動悸といった症状も出ていました。体への負担が大きかったんだなと今振り返ると思います。

下剤・漢方薬・サプリメントの不適切かつ過剰な服用から抜け出せない理由

体調不良を自覚していたにも関わらず下剤・漢方薬・サプリメントの不適切かつ過剰な服用から抜け出せないのは何故なのか、私なりに調べ勉強してみました。一般的に、下剤・漢方薬・サプリメントの服用による体重減少や体内浄化の「効果」を実感することで、服用しないことへの不安が強まり服用を続ける。この繰り返しがいつしか常態化していくといった心理的要因に伴う“依存性“が大きく影響しているようです。

.

私の場合も、体調不良を自覚していたのに服用をやめることができなかったどころか、量・種類が増えていきどんどん抜け出せなくなっていきました。

服用をやめることに対して「今維持・減少してきている体重がもとに戻るor増えてしまう」「体に入れてしまった飲食物の質量分排出できないとむくみや体重として表れるかもしれない」と思うと怖くなりました。なので服用を続けることが安心につながりました。

これは自分を安心させるための「ルーチン」となり、日常の一部と化していました。最初は効果を期待して始めたはずの下剤・漢方薬・サプリメントの服用ですが、ルーチンとなってからは、目に見えた効果がなくても、体調不良があっても、“やめる選択“はもう自分の中にはありませんでした。

下剤・漢方薬・サプリメントの不適切かつ過剰な服用から抜け出すには

一般的に抜け出すきっかけとして、やはり自分からの発動では難しく、他者の支援や専門的な治療が重要とされています。医療機関の受診やカウンセリングを通じて、摂食障害の治療を行うこと、排出行動の健康への影響を理解することが必要です。

.

私の場合、下剤・漢方薬・サプリメントの服用は過剰にしているのに食事は夜1回、小皿1杯程度のおかずのみの摂取だったため、栄養不足もあったんだと思います。病院初診&入院となる日の3ヶ月前から体調不良が続いていました。かろうじて仕事は休まず行っていましたが、休みの日はほとんどベッドから動けず寝て過ごしていました。

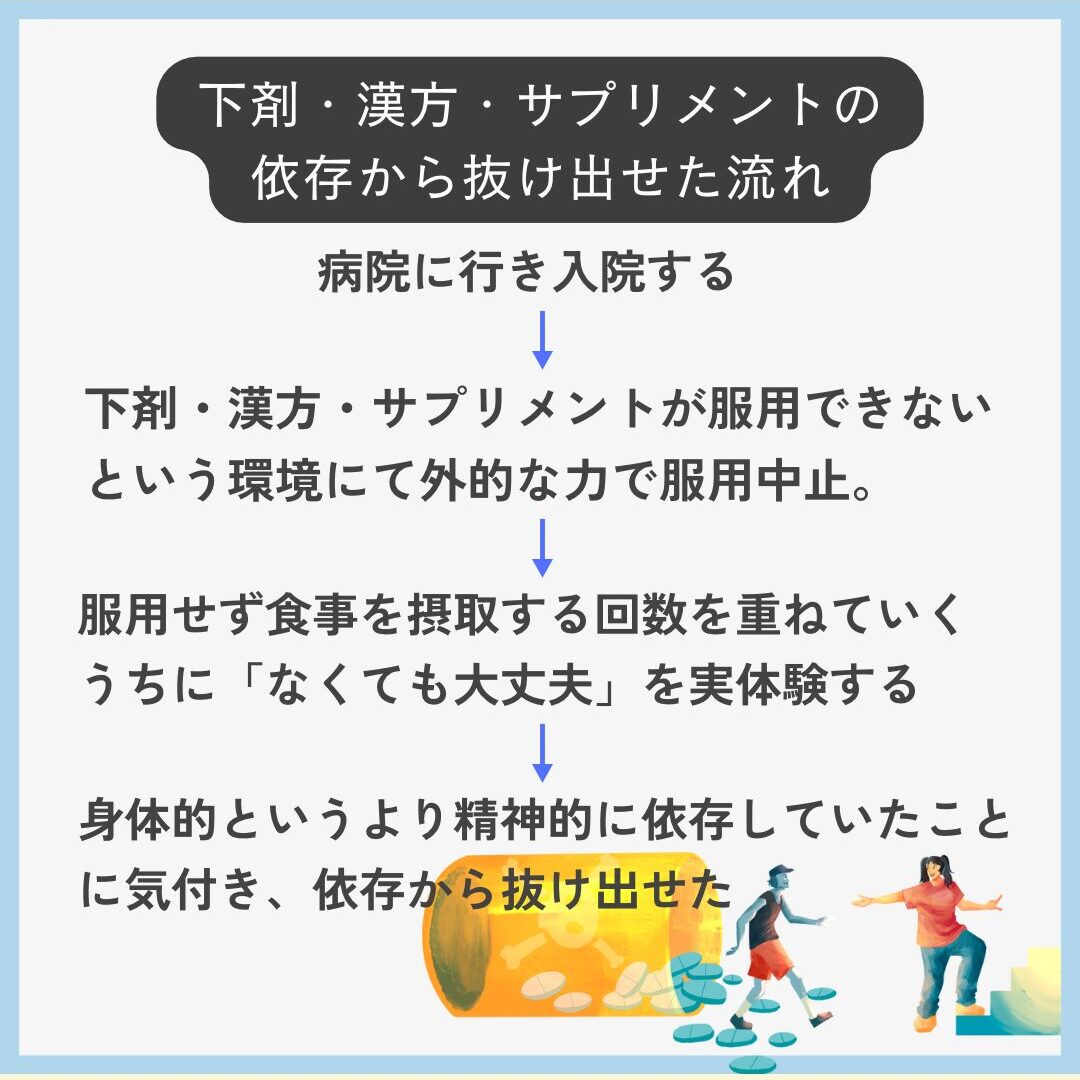

私も家族も「このままでは危ない」と自覚他覚し、病院に行くことを考え行動に移せたことが転機でした。病院の初診時にそのまま入院となったため、下剤・漢方薬・サプリメントの服用ができない環境となりました。

入院中は下剤・漢方薬・サプリメントの服用はできないけれど病院食を3食完食しなければいけない。最初はそれが怖かったのですが、そうするしかない中で、だんだんと「服用しなくても大丈夫」という体験が積み重なり、恐怖心はなくなっていきました。

また、「服用しなくても大丈夫」と思えるようになると、逆に服用することに囚われていたこと、ルーチン化していたことが客観的に捉えられるようになり、「あれは依存していたんだ」と気付くきっかけにもなりました。

今は退院し、自宅療養中ですが下剤・漢方薬・サプリメントの服用はせずに過ごせています。むしろ捨てることができました!なので手元にない状況ですが不安や恐怖を感じることはありません。

.

断ち切るきっかけは人それぞれあると思いますが、私は病院にかかり専門的なサポートを受ける機会、いわゆる一般的に必要とされている支援が、私の場合当てはまっていました。

調べて出てくる情報や一般的に勧められているものって、「一般論が当てはまるかなんて自分の場合わからない」と表面的にしか捉えられないことがあるかもしれません。私はそうでした。

自分だけの闘いだと孤独な感覚に陥っていたので、なおさら一般論や周りの言うことが信じられない状況でした。

なので私も家族も「このままでは危ない」と自覚他覚したのがきっかけとなっただけで、期待をして病院や専門家にかかったわけではありませんでした。

でも結果、それが良い方向にいきました。

もしこの記事を読んでくださっている同じ悩みや苦しみを抱えている人は、期待や信用なんかなくても良いです。でもその状況からの変化を望むなら、一度病院や専門家に相談してみることをおすすめします。

.

下剤や漢方薬、サプリメントの過剰内服は、一時的な安心感を与えますが、健康を大きく損なう危険があります。

摂食障害の方にとって、この行動は「痩せたい」「食べてしまった罪悪感や自己嫌悪を帳消ししたい」「浄化したい」という思いから始まるものですが、やがて依存し心身を蝕む悪循環に陥ります。

私は、病院にかかり専門家の支援を受けることで抜け出す道を見つけました。

抜け出せないループに自分を責めるのではなく、回復に向けた行動を共に探していきましょう。

.

.

「向き合っているのは自分だけじゃない、一人じゃない。」

.

それでは、また〜🪽